最近、自分(@saosaoyamayama)でも驚くような気付きがあった。

YouTubeを眺めたりSNSを流し見したりしていると、普段なら見ないような刺激の強いタイトルに、つい吸い寄せられてしまう瞬間がある。

「絶対に○○するな」「今すぐやめて」「これを知らないと損する」

──そんな言葉に反応して、気付けばクリックしている。しかも、それを見たあとに不安になったり、必要以上に落ち込んだりすることもある。

でも実は、問題は「コンテンツの質そのもの」ではなく、私がどんな姿勢でメディアと向き合っているかにあるんじゃないか、と感じ始めた。

この小さな気付きが、メディアとの距離感や、情報の受け取り方を考えるきっかけになった。その話を、今日はまとめてみたい。

そう、まるでnoteの説教記事のような語り口でね!

皆さまへ

本日は何も紹介しない独り言回です。財布は要りません。最後まで無料で読めます(そりゃそうだ)。

※本記事はPRを含みます。

Contents

メディアの楽しみ方には「能動的」と「受動的」があると気付いた話

私たちのメディアとの向き合い方は、大きく2つに分かれる。お偉いさんが論文にしているわけではなく、私が勝手にそう思っている。

ひとつは、自分が何かしらの目的を持ってコンテンツを探す「能動的」な楽しみ方。たとえばGoogle検索で知りたいことを調べたり、YouTubeで自分の興味に合う動画を探したりする時がそれだ。

もうひとつは、プラットフォーム側から出てくるおすすめを順番に眺める「受動的」な楽しみ方。YouTubeのホーム、Google Discover、スマートニュース、Instagramのリール、TikTok、最近のXのアルゴリズム表示もそうだ。

ここで気付いたのは、能動か受動かは「コンテンツのジャンル」に依存せず、ユーザーの姿勢で決まるということ。

「今日は検索したいんじゃい」「今日は流し見したいんじゃい」──その時の自分が、楽しみ方を選んでいる。

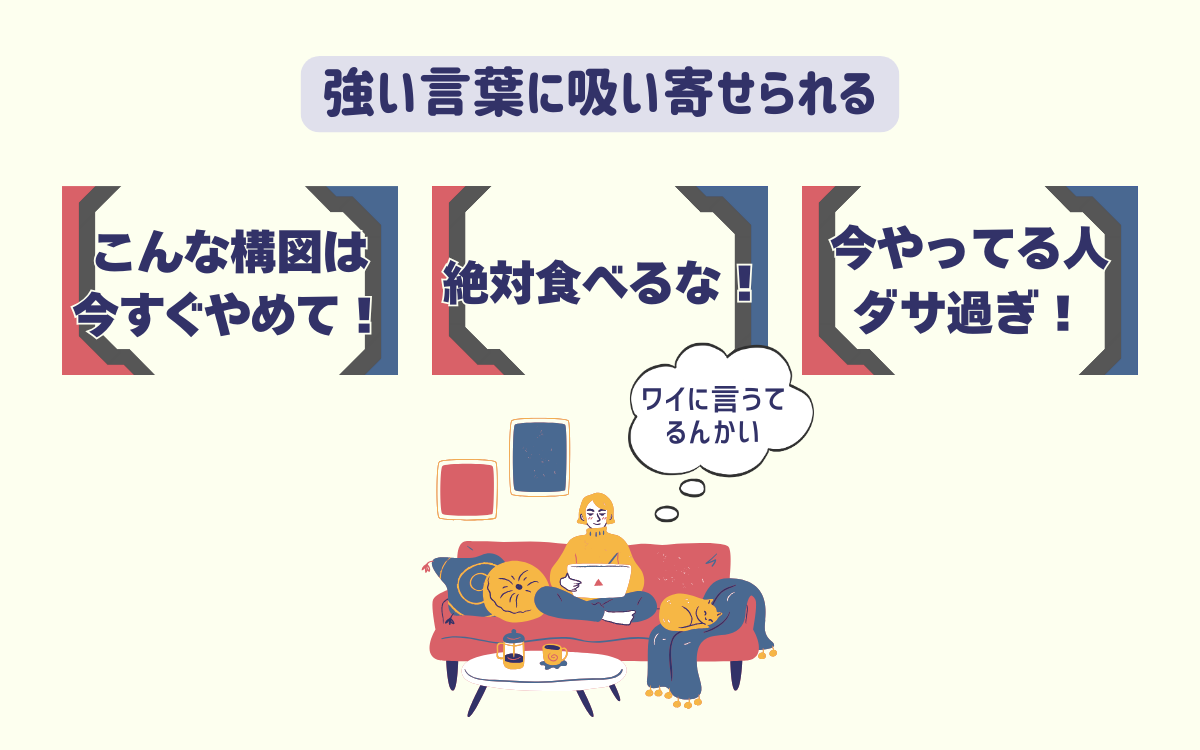

受動的に見ているとき、なぜか「強い言葉」に吸い寄せられる

受動的に眺めている時ほど、私は「絶対○○するな」「今すぐやめて」「やってる人ださすぎ」みたいな、ちょっと強めのタイトルに引っ張られがちになる。

先日も「こんな構図は今すぐやめて!退屈な写真から脱却」みたいな動画を、まんまとクリックしてしまった。別に「写真の構図を学びたい日」でもなかったのに。

見てみたら、「確かにこういう構図、私もやりがちかも……」と不安になり、Instagramに写真をアップする瞬間にちょっと怖くなる自分がいた。

不思議なのは、それを語っているフォトグラファーの作風が、私の好みとはまったく違うということ。色味も構図のクセも、「私だったらこうしないな」と思うポイントが多い。

それなのに、受動モードの私は「断定的で強い言葉」だけを受け取りやすくなる。

「成功を保証する」ような動画にも吸い込まれていく

似たようなことが、川崎工場地帯の撮影スポットを紹介する別のフォトグラファーの動画でも起きた。

「この人が紹介するなら間違いないはず」と思って見に行ったら、天気が悪く曇天で、正直まったく映えなかった。夜景じゃないんかーい、というツッコミについては、後ほど応えるとして……。

工場と灰色の雲の組み合わせは、想像以上に暗く、重たい。

ところがその最中、視界の端っこの空を大きな飛行機が横切った。その瞬間、「すてき!」と思ってシャッターを切りまくった。対岸の羽田空港から離発着する飛行機が、数分おきに見える場所。

また、近くの川には沈んだ遊覧船があって、それも撮った。

もちろんどちらも「紹介されたスポット」ではない。

Instagramにアップした写真を見て「曇りの工場、渋くてかっこいいね」と言ってくれる人もいた。

本当は、夜景撮影の下見として訪れたわけだが、今は「わざわざ撮りに行かんでもよろしい」と思っている。

だって考えてみれば、工場夜景の撮影スポットなんて「誰が撮ってもキレイに撮れる場所」だからこそ人気なのだ。

それなのに私は「プロが保証した場所なら良い画が撮れる」と思い込んで、バイクを走らせた。トンだ勘違いじゃないか?

それよりも、面白い! と思って取った沈没船の背後に富士山が映り込んでいた写真のほうが、ストーリーがあっていいじゃないか。アァン?

受動的に情報を受け取る時は、ときどき「他人の正解」に自分の視点が奪われる。私は、それを良いことだとは感じなかった。

ファッション動画にも表れた「断定の押し付け」

ファッション系のショート動画でも似たことがあった。

「今この服を着ていたらダサい」というタイトルが流れてきて、サムネを見ると、まさに「私が着ている系統やないかーい!」。再生すると「へえ〜、これがダサい扱いなのか」と思う自分がいる。

私は、服装に関しては自分のこだわりがあるし、トレンドに合わせる必要も感じていない。178cmという身長ではいろいろと限りがある。だから、ここで揺れたのは一瞬だった。

ところがその後、派生で「これを着れば間違いない!」という動画が流れてきた。見てみると(見るんかーい!)、量産型の無難なコーデばかり。私には「間違いない」は言いすぎに思えた。

結局のところ、受動状態だと「断定・正解・保証」みたいな言葉に注意が吸われやすい。それがたとえ、自分の価値観とズレていても、だ。これはちょっと怖いぞ……。

受動的なコンテンツ視聴が当たり前になった今

今のメディア環境は、能動的に探すよりも「提案されたものを受動的に楽しむ」ものが主流になっている。

・YouTubeのホーム

・Instagramリール

・TikTok

・Google Discover

・Xのレコメンド表示 等

どれも「自分で探す」というよりは、プラットフォーム側のアルゴリズムが「あなたへのおすすめ」を投げてくる世界だ。これは「暇つぶし」というより、もはや現代のデフォルトの楽しみ方になっている。

だからこそ、恐怖訴求や「間違いない」「絶対○○」のような強い言葉が刺さりやすいし、そこから不安や落ち込みにつながることも少なくないのでは。

これが自分の「気付き」の概要だ。

受動的な情報ほど、いつの間にか「主語が膨らむ」問題

もうひとつ気付いたことがある。それは「主語がデカくなる問題」だ。受動的に流れてきた動画で不安になったり心が揺れた人は、その内容を誰かに共有したくなる。

「この前動画で見たんだけど、○○なんだって〜」

ここまではよくある会話だ。でも、その話がさらに別の人へ渡るうちに、だんだん主語が大きくなっていく。

最初は「動画で言ってたよ」だったのに、気付けば、「○○なんだって、みんな言ってるよ」に変わってしまう。

受動的な情報は、「誰が言ったか」より「印象の強さ」だけが残りやすい。

だからこそ本来の主語が薄まり、姿のない主語が膨張し、その結果「○○じゃない人」が「姿のない多く」に否定される空気が生まれやすい。

本当はただの、動画を作成した「一人の意見」にすぎないのに、受動的な情報の伝播では「社会の総意っぽい言説」に育ってしまうことがある。

「今パタゴニアはダサい!」という動画をアップしたのは一個人なのに、受動的に受け取った人々の情報網を巡り巡ってファッション業界の総意であるかのように主張がスクスク育ち、氷河期世代のおじさん達は「じゃぁ何を着ればいいんだよ……」と途方に暮れるわけだ。

20年前に買ったパタゴニアのストームジャケット(ゴアテックス)はツーリングで大活躍だよ、えへへ。

これの、ずっと昔のタイプを着ているんですけどね。未だにゴアテックスの剥がれも内側のメッシュも、どこも痛んでいないので、ちょっと撥水加工(最近はアイロン)してあげるだけで全然使える。高いだけあるわ……。

私はメディアを作る側だからこそ、トリックを否定しない

ここでひとつ、誤解してほしくないことがある。

私は普段、記事を書いたり、ライターさんに書いてもらったり構成を作ったり、「メディアを作る側」として仕事をしている。だからこそ、タイトルやサムネイルの重要性は痛いほど分かっている。

- 「OK/NG」

- 「絶対」

- 「〜するだけで変わる」

- 「数字が入ると強い」

こういう「刺さる型」の存在は常識だし、多くのメディアが取り入れているのも当然だ。それが悪いとも思っていない。作り手(の多く)は「読んでもらうために工夫している」だけであって、読者を不安にさせようとしているわけではない。

私が伝えたいのはそこではなくて──。

受動的にコンテンツを見る側が、「こういうトリックがあるんだよ」と知っていたら、もっと楽になるということだ。

知っていれば、「はっ! あぶねぇあぶねぇ」と途中で気付いて引き返せる。自分と合わない情報に引っ張られすぎずに済む。落ち込む時間が短くなる。

そしてよく分からないまま「みんな言っているらしい」と拡散の片棒をかつぐことも減る。

作り手を責める話ではなく、受け手が自分を守るためのメディアリテラシーの話でもある。

他人の正解より、自分の視点を信じていい

能動か受動かを少し意識するだけで、受け取る情報との距離感を冷静に調整できる。断定的・煽り気味のタイトルは、「真理」ではなく、ただの「フック」でしかない。

写真も、ファッションも、趣味も、最終的に価値を決めるのは他人ではなく、自分自身。

受動的にコンテンツを眺める時間が増えた今だからこそ、「他人の正解」に振り回されすぎず、自分の視点を大切にしていい。